2022年8月末、「保育料(利用者負担額)のお知らせ」が届き、新年度の保育料が決められました。新料金は9月から適用されるそうです。うちは共働きなので、かなり高く支払っていました。

これで、私のお小遣いはようやく少しは増えそうです。

そして、私には疑問があります。

保育料は、いつの年収で決まる?合理的に合法的に節約できる方法はある?

今回は私なりに調べてみました。実は、合理的に合法的に節約できる方法はあります!(多少)

保育所等を運営する経費はいくら?

最初に、保育所の運営費用について見てみましょう。

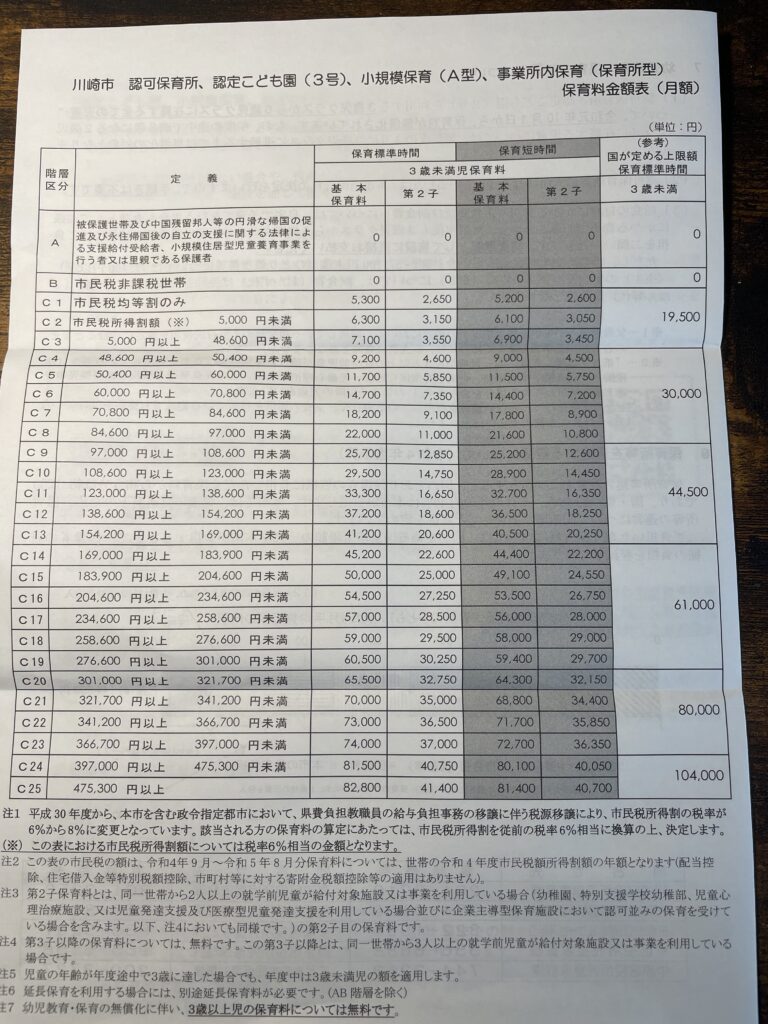

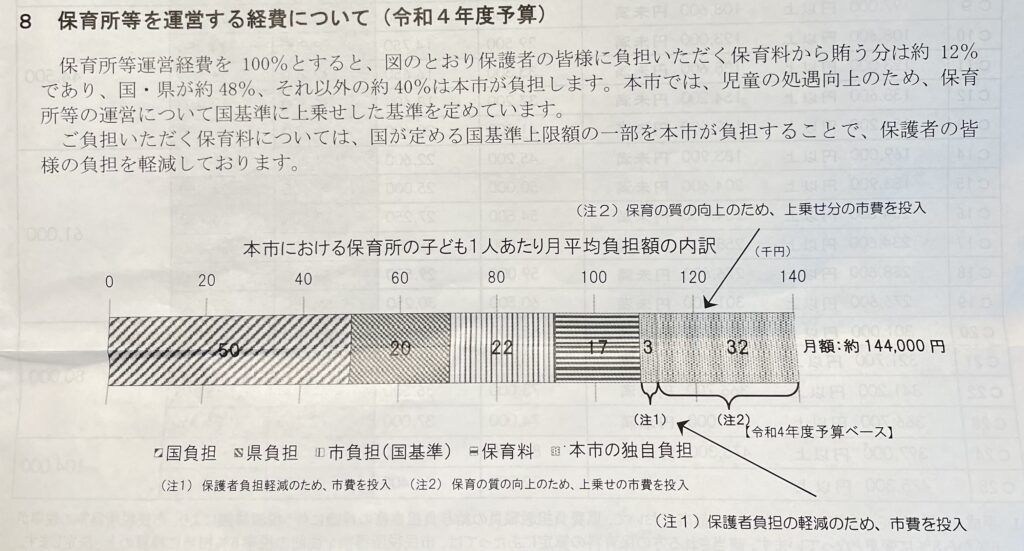

川崎市こども未来局 子育て推進部保育対策課の資料によりますと、令和4年度予算の保育料は、一人当たり月額約144,000円。

・国・県:約48%

・市:40%

・保護者:12% →約17,280円 (※平均値)

つまり、ほとんどの費用88%は国・県・市が負担していただいています。保護者の負担額平均値は12%です。まあ、うちの負担額とはかなり乖離していますが。。

認可保育園の保育料は、世帯年収が高いほど高くなるように設定されていますから。共働きなので、仕方ないと思います。

ただ、産休に入る前のフルタイム残業ありで働いていた頃の年収なのか、育休で収入がなくなった頃の年収なのか・・・世帯年収といっても、どの時期を切り出すかで大きく変わる気がします。

保育料について

内閣府『子ども・子育て支援新制度ハンドブック(平成27年7月改訂版)』

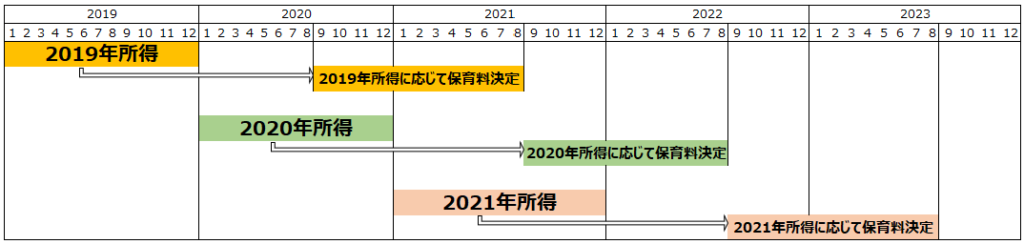

毎年8月以前:前年度分所得基準

毎年9月以降:当年度分所得基準

●利用者負担は市町村民税額をもとに毎年決定されることになり、切り替え時期は毎年9月となります。(8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市民村民税額により決定されます。)

内閣府 子ども・子育て支援新制度ハンドブック(平成27年7月改訂版)

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/jigyousya/handbook3.pdf

保育料は、いつの年収で決まるの?

保育料は、前々年度、前年度の所得に応じて決定されます。

そして、毎年の9月から、「前々年度」→「前年度」に変わります。

例:うちのこどもは2021.11入園の際には、保育料は2020年度の世帯所得に応じて決定されました。2021.11~2022.8までは同じ料金で、2022.9からは新料金。新料金は「2021年度の世帯所得」に応じて決定されました。

合理的に合法的に節約できる方法ある?

またうちの例で説明します。

妻は2021.2から産休&育休に入り、2021.11からは会社復帰しました。

2021.11こども保育園入園の際、フルタイム勤務の2020年度の世帯所得に応じて保育料が決定されました。それは当然ですが、非常に高かったです。

そして、2021.9-2022.8までは同じ料金なので、

節約できる方法としてあげられるのは、育休をギリギリまで取得することです。

2011.9-2022.8の間、できる限り育休を取ると、高い所得で決定される保育料期間が短くなり、負担総額が減ります。

さらに、節約したいのであれば、育休を子供2歳ギリギリまで取得することですね。育休期間の育休手当は課税対象外なので、世帯所得のカウント額が一気に下がり、保育料負担額も一気に減ります。

また、幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳以上児の保育料については無料です。

まとめ

保育料は、基準となる世帯所得でかなり大きく変わります。会社の制度に応じて育休をできる限り長く取得するのが、おすすめです!